3.1 Naturräumliche Gliederung, Geologie

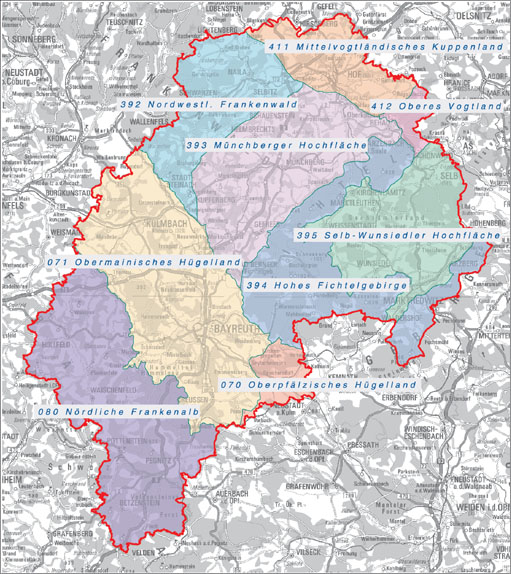

Die Region Oberfranken-Ost hat Anteil an folgenden naturräumlichen Haupteinheiten:

08 Fränkische Alb

080 Nördliche Frankenalb

07 Oberpfälzisches-Obermainisches Hügelland

070 Oberpfälzisches Hügelland

071 Obermainisches Hügelland

39 Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge

392 Nordwestlicher Frankenwald (Thüringisches Schiefergebirge)

393 Münchberger Hochfläche

394 Hohes Fichtelgebirge

395 Selb-Wunsiedler Hochfläche

41 Sächsisches Mittelgebirge

411 Mittelvogtländisches Kuppenland

412 Oberes Vogtland

Die Region Oberfranken-Ost erstreckt sich über Teile von zwei geologischen Großregionen und weist entsprechend große naturräumliche Unterschiede auf. Der Südwesten mit den Naturräumen Nördliche Frankenalb, Obermainisches Hügelland und Oberpfälzisches Hügelland gehört geologisch zum Schichtstufenland bzw. Deckgebirge, der Nordosten mit den Naturräumen Frankenwald, Fichtelgebirge, Münchberger Hochfläche und Selb-Wunsiedler Hochfläche ist zum Ostbayerischen Grundgebirge zu zählen. Die Grenze zwischen diesen beiden recht unterschiedlichen Großregionen bildet die „Fränkische Linie“, eine bedeutende Störung, welche innerhalb des Planungsraumes entlang der Linie Weidenberg-Goldkronach-Stadtsteinach verläuft (GLA 1999).

Abb. 4: Naturraumgrenzen der Region Oberfranken-Ost

Im Frankenwald und im Fichtelgebirge verläuft zudem die Europäische Hauptwasserscheide zwischen den Einzugsgebieten des Rheins, der Elbe und der Donau. Der größte Teil der Region Oberfranken-Ost entwässert dabei über den Main mit seinen Zuflüssen Weißer Main, Roter Main und Rodach in den Rhein. Im Nordosten fließt das Oberflächenwasser über die Sächsische Saale sowie Eger und Röslau der Elbe zu. Ein kleiner, im Süd-Osten des Landkreises Bayreuth gelegener Teil der Region Oberfranken-Ost entwässert über Haidenaab und Fichtelnaab in die Donau.

Die kennzeichnenden Merkmale der wichtigsten Naturräume der Region sind nachstehend zusammengestellt.

080 Nördliche Frankenalb

Der Westen der Region Oberfranken-Ost wird durch die markante morphologische Einheit der Nördlichen Frankenalb geprägt. Dieser aus den Stufenbildnern des Oberen Jura aufgebaute Naturraum lässt sich in die Albhochflächen Wiesentalb und Kuppenalb sowie den Albtrauf unterteilen. Die Albhochfläche erreicht Höhen bis zu 600 m. Sie ist im Gebiet der Kuppenalb durch zahlreiche bewaldete Kuppen geprägt, wogegen sie im Bereich der Wiesentalb durch die tief eingeschnittenen Täler der Wiesentzuflüsse gegliedert wird. Während auf der Hochfläche die Ackernutzung dominiert, werden die Auenbereiche der Täler durch Grünland und die zumeist steilen Talhänge durch Waldbestände geprägt. Die widerstandsfähigen Schwammriffgesteine des Malm bilden z. T. auffällige Felsformationen. Daneben sind typische Karsterscheinungen wie Dolinen und zahlreiche Höhlen bemerkenswert.

Nach Osten bildet der Albabfall, welcher insbesondere zwischen Kasendorf und Eschen in markanter Form ausgeprägt ist, die Grenze zum Obermainischen Hügelland. Der typische Schichtstufenaufbau bedingt hier ein Nebeneinander von trockenen Steillagen und feuchten Standorten im Bereich von Schichtquellen. Diese Standortvielfalt ist stellenweise Grundlage für ein kleinteiliges Biotopmosaik aus Halbtrocken- und Magerrasen, Streuobstwiesen, trockenen Hangwäldern und Hangquellbereichen. Große Bereiche des Albabfalls innerhalb der Region Oberfranken-Ost werden jedoch durch Waldbestände dominiert.

Auf der Albhochfläche haben sich über Kalkgestein Parabraunerden, (Kalk)-Braunerden, Terrae Fuscae oder in flachgründigen Bereichen Rendzinen herausgebildet. Der Sockel der Fränkischen Alb wird von den Gesteinen des mittleren Jura, insbesondere Eisensandsteinen gebildet. Soweit diese am Albtrauf ausstreichen, haben sich Regosole, Braunerden oder Podsole gebildet. In Teilbereichen der Albhochfläche, wie dem Veldensteiner Forst sind über den Kalkgesteinen des Oberen Jura noch sandige und tonig-mergelige Ablagerungen aus der Kreidezeit erhalten geblieben auf denen sich vorwiegend podsolige Braunerden und Podsole gebildet haben, welche i. d. R. als Waldstandorte genutzt werden.

Die mittleren Niederschläge liegen im Bereich der Nördlichen Frankenalb zwischen 750 und 950 mm/a, die Jahresmitteltemperaturen zwischen 6,5° und 7,5°C. Trotz der relativ hohen Niederschläge ist die Albhochfläche auf Grund der stark klüftigen und verkarsteten Kalkgesteine als Wassermangelgebiet anzusehen, was auch an der vergleichsweise geringen Gewässernetzdichte deutlich wird.

07 Obermainisches und Oberpfälzisches Hügelland

Nordöstlich der Nördlichen Frankenalb erstreckt sich über den zentralen Bereich der Landkreise Bayreuth und Kulmbach sowie der kreisfreien Stadt Bayreuth auf ca. 10 bis 20 km Breite das Obermainische Hügelland. Es wird im Nordosten an der Fränkischen Linie durch die Höhenzüge des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes begrenzt. Südöstlich schließt sich das Oberpfälzische Hügelland an. Da es im Planungsgebiet nur geringe Flächen einnimmt und viele Gemeinsamkeiten mit dem Obermainischen Hügelland aufweist, wird es mit diesem zusammen betrachtet.

Das Obermainische Hügelland wurde durch die intensiven tektonischen Prozesse an der Nahtstelle zwischen Grundgebirge und Schichtstufenland in viele einzelne Schollen zerlegt, so dass dieses Gebiet auch als Bruchschollenland bezeichnet wird. Durch die zahlreichen Verwerfungen entstand ein vielfältiges Nebeneinander unterschiedlicher Gesteine, welches vor allem aus Sedimenten der Trias und des Juras gebildet wird. In Abhängigkeit von der Widerstandsfähigkeit der Gesteine hat sich ein lebhaftes Relief mit Landstufen und -terrassen und markanten Höhenzügen wie beispielsweise der Bocksleite herausgebildet. Die Gewässerläufe des Obermains (Weißer und Roter Main) haben sich z. T. tief in das Gelände eingeschnitten und die landschaftliche Gestalt entscheidend beeinflusst. Die Geländehöhen reichen von 250 m im Maintal bis zu über 550 m im Bereich der Höhenzüge.

Die Böden spiegeln die vielfältige Geologie wieder und bilden ein Mosaik aus nährstoffarmen Sandböden wie Podsolen oder Podsol-Braunerden auf den Buntsandsteinrücken, Braunerden mittlerer Entwicklungstiefe auf lehmigeren Deckschichten, oder Braunerden mit Übergängen zu Pelosolen über den Tonzwischenlagen des Buntsandsteins. In staunässegefährdeten Muldenlagen mit schwer wasserdurchlässigen Lehm- oder Tonhorizonten treten Pseudogleye auf. Auf steilhängigen Muschelkalkrücken sind Rendzinen verbreitet. In den Talniederungen können Gleye auftreten. Entsprechend besteht ein Nutzungsmosaik von Wald auf den nährstoffarmen Böden oder flachgründigen, steilhängigen Lagen, Ackerland auf den Flussterrassen sowie Grünland auf staunassen Böden und in den Auen.

Das Obermainische Hügelland ist innerhalb des Untersuchungsgebietes einer der Naturräume mit den geringsten Niederschlägen. Der mittlere Jahresniederschlag reicht hier von < 650 mm/a im Maintal bei Kulmbach bis zu 750 bis 850 mm/a in der Nähe des Albtraufs. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 8°C.

Der kleine in die Region Oberfranken-Ost hineinreichende Bereich des Oberpfälzischen Hügellandes liegt südlich der europäischen Hauptwasserscheide. Haidenaab und Fichtelnaab entwässern dieses Gebiet in Richtung der Donau. Im Gegensatz zu den steil eingeschnittenen Tälern des Obermainischen Hügellandes verlaufen die Gewässer des Oberpfälzischen Hügellandes in weiten flachen Tälern mit geringem Sohlgefälle. Ansonsten sind die Gegebenheiten im oberfränkischen Teil dieses Naturraums mit denen des Obermainischen Hügellandes vergleichbar.

392 Nordwestlicher Frankenwald

Der nordwestliche Frankenwald schließt sich nordöstlich an das Obermainische Hügelland an und ist Teil des Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirges, welches vor etwa 290 bis 320 Mio. Jahren aufgefaltet und vor etwa 25 Mio. Jahren in seine heutige Position emporgehoben wurde. Er ist geprägt durch flachkuppige Hochflächen mit bis über 700 m Höhe, welche durch tiefe und enge Kerbsohlentäler zerschnitten werden. Die Gesteinseinheiten des Westlichen Frankenwaldes reichen vom Mittelkambrium bis zum Unterkarbon, wobei es sich überwiegend um Tonschiefer, Sandsteine, quarzitische Grauwacken und Konglomerate sowie Kieselschiefereinlagerungen handelt. Aus diesen Gesteinen entwickelten sich zumeist nährstoffarme saure bzw. podsolige Braunerden. Auf Kuppen und an steileren Hängen finden sich Regosole oder Ranker. Auf Grund der ungünstigen Bewirtschaftungsverhältnisse und ertragsschwachen Böden sind große Teile des Frankenwaldes bewaldet. An Stelle des natürlichen Mischwaldes aus Tannen und Buchen dominieren dabei überwiegend forstwirtschaftlich geprägte Fichtenwälder das Erscheinungsbild. Die engen Talniederungen werden häufig noch relativ extensiv als Grünland genutzt.

Die Besiedlung des Frankenwaldes begann im 13. Jahrhundert auf den bewaldeten Hochflächen. In Rodungsinseln entstanden hier die ersten Siedlungen, deren typische Siedlungsformen des Waldhufen- oder Rundangerdorfes z. T. noch heute erkennbar sind. Erst später fand die Besiedlung der Niederungen statt und es entstanden die typischen Wiesentäler.

Das Klima des Frankenwaldes ist als kühl-feuchtes Mittelgebirgsklima einzustufen. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt 850 bis 1.100 mm. Die mittleren Jahrestemperaturen liegen je nach Höhenlage zwischen 7°C in den Tälern und 5,5°C auf den Hochflächen.

393 Münchberger Hochfläche

Die Münchberger Hochfläche bildet den Übergang zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge. Es handelt sich um eine flach reliefierte Hochfläche mit weitgedehnten flachen Mulden und sanften Rücken und Kuppen. Die Höhenlage beträgt im Mittel rund 600 m, wobei einzelne Kuppen bis knapp über 700 m erreichen.

Geologisch ist dieser Naturraum durch die „Münchberger Masse“ geprägt, einem in größerer Krustentiefe geprägten und vor etwa 330 Millionen Jahren aufgeschobenen inversen Deckenstapel. An der Oberfläche stehen hier insbesondere die Gneise, Amphibolite und Eklogite der Hangend-Serie sowie die Tonschiefer, Grauwacken und Sandsteine der Liegendserie an. Die lehmigen Verwitterungsprodukte dieser Gesteine sind auf der gesamten Hochfläche verbreitet und haben in Senken sowie ebenen und schwach geneigten Lagen zur Herausbildung von staunassen Böden d. h. Pseudogleyen beigetragen. Auf den Kuppen und stärker geneigten Bereichen entwickelten sich mittel- bis flachgründige Braunerden mit mittlerem bis geringem Basengehalt. Die Münchberger Hochfläche weist im Vergleich zu den angrenzenden Gebieten des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges nur einen geringen Waldanteil auf. Der größte Teil dieses Naturraumes wird ackerbaulich genutzt. Grünlandnutzung ist insbesondere noch in staunassen Mulden verbreitet.

Das Klima der Hochfläche kann insgesamt als feucht und kühl bezeichnet werden. Die Niederschläge liegen hier im Jahresmittel größtenteils zwischen 850 und 950 mm. In höheren Lagen sowie in den Übergangsbereichen zum Frankenwald und zum Fichtelgebirge können sie auch über 1.000 mm/a erreichen. Nach Osten nehmen die Niederschläge auf der Hochfläche bis auf Werte um 750 mm/a ab. Die Jahresmitteltemperatur beträgt auf der Hochfläche 6 bis 7°C, in den Tälern an der Westseite rund 1°C mehr.

Der östliche Bereich der Münchberger Hochfläche entwässert zur Sächsischen Saale, der westliche Teil nach Südwesten zum Main.

394 Hohes Fichtelgebirge

Das Hohe Fichtelgebirge umschließt als ein nach Nord-Osten offener, hufeisenförmiger Gebirgswall die niedrigere, flachwellige Selb-Wunsiedler Hochfläche. Es besteht aus einer Reihe von Gebirgskämmen, welche durch tiefere Einschnitte voneinander getrennt sind. Den nördlichen Teil des Gebirgskranzes bildet das von der Gruppe der jüngeren Fichtelgebirgsgranite aufgebaute Waldsteingebirge mit dem Großen Waldstein (878 m) und dem Großen Kornberg (829 m) als nördlichsten Eckpunkt. Weiter nach Süd-Westen finden sich mit dem Schneeberg (1.051 m) und dem Ochsenkopf (1.023 m) die höchsten Erhebungen des Hohen Fichtelgebirges. Der südliche Gebirgsbogen verläuft von den schon außerhalb der Region Oberfranken-Ost gelegenen Teichelbergen über den aus tertiären Basalten aufgebauten Ruhe-Berg bis zu dem aus unterordovizischen Quarziten gebildeten Kohlberg.

Die zentralen Höhenzüge des Fichtelgebirges wie Waldstein und Eprechtsteinhöhenzug, Schneeberg- und Kösseine-Massiv sind aus Granit aufgebaut, welcher am Ende der variszischen Gebirgsbildung vor ca. 285 bis 326 Millionen Jahren als granitische Schmelze in meist schon metamorphe Gesteine eindrang und dort auskristallisierte. Das weitere Erscheinungsbild des Gebirges wurde durch Abtragungsprozesse während des Tertiärs und insbesondere des Quartärs geprägt. Hierbei entstanden die markanten Felsbildungen und Blockmeere wie beispielsweise das Luisenburg-Felsenlabyrinth. Auch die Entstehung zahreicher enger Täler ist auf pleistozäne Abtragungsvorgänge zurückzuführen.

Aus dem basenarmen Ausgangsgestein bildeten sich entsprechend basenarme und versauerungsgefährdete Braunerde-Podsole und Podsole. Als Bodenart herrschen dabei steinig-grusige, schluffige bis lehmige Sande vor. In tieferen Lagen finden sich podsolige Braunerden und auf Fließerden an flachen Unterhängen und in Talmulden auch Pseudogleye und Hanggleye.

Die mittleren Niederschläge erreichen im Fichtelgebirge je nach Höhenlage 950 bis 1.300 mm/a. Die Jahresmitteltemperaturen reichen von 4°C in den Hochlagen bis 6,5°C in den Tallagen.

Auf Grund des kühl-feuchten Mittelgebirgsklimas, sowie der ungünstigen Boden- und Reliefverhältnisse ist das Gebiet überwiegend forstwirtschaftlich geprägt, wobei Fichtenreinbestände die insbesondere in den tieferen und mittleren Lagen natürlicherweise vorkommenden Buchen-Fichten-Tannenwälder fast vollständig verdrängt haben. Im Umfeld der Siedlungen finden sich zumeist als Grünland genutzte Rodungsinseln. Den hohen Niederschlägen entspricht eine hohe Gewässernetzdichte mit einer Vielzahl naturnaher und für den Arten- und Biotopschutz bedeutsamer Mittelgebirgsbäche und -flüsse. Darüber hinaus haben sie zur Ausbildung von Feuchtgebieten und Mooren beigetragen.

395 Selb-Wunsiedler Hochfläche

Die von den Höhenzügen des Fichtelgebirges umgebene Selb-Wunsiedler Hochfläche weist als hügelige Verebnungsfläche mittlere Höhen von 600 m auf. Dabei werden im Übergang zum Fichtelgebirge auch noch Höhen von bis zu 675 m erreicht, während am orographisch tiefsten Punkt in der Röslau-Senke das Relief bis auf 445 m abfällt.

Als geologischer Untergrund dominieren in den zentralen Bereichen der Hochfläche Gesteinseinheiten der älteren Fichtelgebirgsgranite und bei Wunsiedel der Gneis. Zu den Gebirgsrändern hin finden sich Metasedimente des Kambrium und Ordovizium wie Glimmerschiefer, Phyllite, Quarzite und Marmore. Die widerstandsfähigen Gneise und Granite bilden zumeist die höher gelegenen Bereiche der Hochfläche, während die Phyllitgebiete zumeist flachmuldig ausgeräumt sind. Südlich von Selb wird die Hochfläche von einigen Basaltkuppen wie dem Schlossberg und dem Steinberg überragt.

Auf Granit und Gneis haben sich mäßig fruchtbare lehmig-sandige Böden herausgebildet. Auf Phyllit sind schwerere, lehmige Braunerden verbreitet.

Das Klima ist durch einen deutlichen west-östlichen Wandel gekennzeichnet und ausgesprochen kühl und kontinental geprägt. So nehmen die mittleren Jahresniederschläge von 1.000 mm am Rande des Fichtelgebirges nach Süd-Osten hin bis auf durchschnittlich 750 mm, vereinzelt sogar bis auf 650 mm ab. Die mittleren Jahrestemperaturen liegen in 600 m Höhe bei 6°C, in den Tallagen um 0,5 bis 1°C höher. Da die Hochfläche den kalten Ostwinden ausgesetzt ist, sind die Winter vergleichsweise kalt und lang. Im Durchschnitt ist die Hochfläche nur 4 bis 5 Monate frostfrei.

Die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen sind auf Grund der klimatischen und standörtlichen Verhältnisse eher ungünstig einzuschätzen. Intensiver landwirtschaftlich genutzt werden insbesondere die günstigeren Böden in Muldenlagen. Die steileren Hügelkuppen sind zumeist bewaldet.

411 Mittelvogtländisches Kuppenland / 412 Oberes Vogtland

Nord-östlich der Münchberger Hochfläche reicht um die Stadt Hof herum ein Teilbereich des Mittelvogtländischen Kuppenlandes in die Region Oberfranken-Ost hinein. Dieser Naturraum ist durch ein flachwelliges Relief gekennzeichnet, in das sich von Süd-Ost nach Nord-West verlaufend das zunehmend enger und steiler werdende Tal der Sächsischen Saale eingeschnitten hat.

Vorherrschende Ausgangsgesteine der Bodenbildung sind hier Diabase und Diabasstuffe. Daneben treten auch Schiefer und Grauwacken auf. Aus der Verwitterung der Diabase und Diabasstuffe haben sich an Kuppen und Hängen mittelbasische Braunerden herausgebildet. Über Grauwacken dominieren basenärmere Braunerden. Staunasse Bereiche sind auf Grund lehmiger Verwitterungsprodukte weit verbreitet.

Das Klima ist vergleichsweise kühl und mit Niederschlägen 650 und 850 mm/a mäßig feucht.

Die im Vergleich zu den angrenzenden Regionen etwas günstigeren Bodenverhältnisse bedingen eine intensive ackerbauliche Nutzung. Größere Wald- und Grünlandbereiche finden sich vor allem in den steilhängigen oder feuchten Bereichen des Saaletals.

Südlich des Mittelvogtländischen Kuppenlandes bildet der Rehauer Forst den Übergang zum Fichtelgebirge. Naturräumlich ist dieses kleinflächige Gebiet dem Oberen Vogtland zuzurechnen. Das Gelände steigt gegenüber der Münchberger Hochfläche auf Höhen über 600 m an und weist damit auch ein entsprechend kühleres Klima auf. Die mittleren Niederschläge umfassen eine Spanne von 950 bis 1.100 mm/a im Westen und sinken nach Osten hin bis auf unter 850 mm/a. Geologisch ist das Gebiet durch Phyllite des Ordoviziums geprägt. Die Böden bestehen aus basenarmem Sand bis lehmigem Sand und weisen ungünstige Ertragsbedingungen auf. Entsprechend ist das Gebiet vollständig bewaldet.